Le 12 mai 2025, un groupe de 49 Afrikaners a été accueilli sur le sol américain en tant que réfugiés. Ces descendants des premiers colons européens en Afrique du Sud se sont vus accorder ce statut par le gouvernement de Donald Trump, dans un contexte où ils se disent victimes de persécutions en raison de leur race. Ce premier vol, qui a atterri à l’aéroport de Dulles en Virginie, marque un tournant dans les relations migratoires entre les États-Unis et l’Afrique du Sud, suscitant des réactions contrastées.

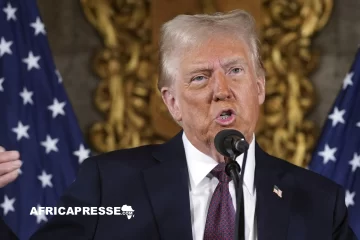

L’arrivée de ce groupe de réfugiés est le fruit d’une décision rapide prise par le président américain, Donald Trump, qui, le 7 février 2025, a signé un décret justifiant l’accueil des Afrikaners. Trump a évoqué la « situation terrible » de ces agriculteurs blancs, prétendant qu’ils étaient victimes de spoliations de terres et de violences. Ces derniers ont ainsi été invités à fuir l’Afrique du Sud pour échapper à ce qu’il qualifie de « génocide ». L’accueil officiel à l’aéroport a été marqué par la présence de hauts responsables américains, qui ont salué leur arrivée comme un geste de solidarité.

Les Afrikaners, descendants des colons néerlandais et français, ont joué un rôle central dans l’histoire de l’Afrique du Sud, notamment avec l’instauration de l’apartheid qui a dominé le pays de 1948 aux années 1990. Bien qu’ils constituent encore une minorité importante parmi la population blanche, leur situation actuelle suscite un débat intense. Le gouvernement sud-africain, dirigé par le président Cyril Ramaphosa, s’est rapidement opposé à cette mesure américaine, rappelant qu’aucune preuve de persécution systématique des Afrikaners n’a été présentée. Selon Pretoria, les problèmes de criminalité touchent tous les Sud-Africains, sans distinction raciale.

La situation des Afrikaners au sein de la société sud-africaine est complexe. Pour certains, ce statut de réfugié pourrait représenter une opportunité de fuir des difficultés économiques, notamment pour ceux qui sont confrontés à la criminalité. D’autres, comme Kallie Kriel, président d’AfriForum, estiment qu’il est essentiel de rester en Afrique du Sud et de lutter contre les injustices de l’intérieur, plutôt que de fuir vers l’étranger. Le départ de certaines familles vers les États-Unis pourrait ainsi fragiliser encore davantage cette communauté, déjà marginalisée.

L’initiative américaine soulève des tensions diplomatiques entre Washington et Pretoria. Les autorités sud-africaines considèrent cette procédure accélérée comme une ingérence dans les affaires internes du pays, en mettant en lumière une situation qui, selon elles, n’est pas unique aux Afrikaners. Le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Ronald Lamola, a qualifié cette mesure de politique « unilatérale », arguant que la majorité des fermiers blancs souffrent de criminalité, comme l’ensemble des Sud-Africains. Cette situation met en évidence des divergences dans les perceptions de ce qu’implique réellement la notion de persécution.

Pour certains chercheurs, comme Loren Landau, les Afrikaners qui choisissent de quitter le pays ne fuient pas nécessairement une persécution raciale, mais cherchent plutôt à améliorer leurs conditions économiques. Il suggère que les grandes exploitations agricoles et les entreprises prospères pourraient inciter certains à partir, non pas en raison d’une menace directe, mais pour saisir une opportunité d’amélioration de leur qualité de vie. Ce phénomène, même s’il semble marginal pour l’instant, pourrait constituer un précédent dans la migration internationale d’une population sud-africaine qui se trouve dans une position complexe.