Le 9 juillet, Donald Trump a convié cinq chefs d’État africains à la Maison Blanche dans un exercice diplomatique aux allures de négociation commerciale. Au cœur de cette rencontre : les immenses ressources minières de leurs pays respectifs. Pour les États-Unis, l’objectif est clair : freiner l’avancée stratégique de la Chine et de la Russie en Afrique en misant sur une diplomatie transactionnelle axée sur les partenariats économiques.

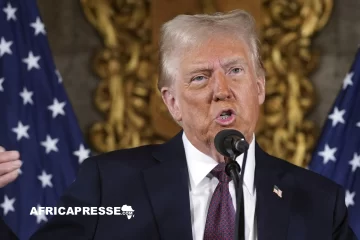

Autour de la table : Bassirou Diomaye Faye (Sénégal), Umaro Sissoco Embalo (Guinée-Bissau), Brice Oligui Nguema (Gabon), Joseph Boakai (Libéria) et Mohamed Ould Ghazouani (Mauritanie). Tous présidents de pays riches en minerais stratégiques, notamment en or, manganèse, uranium, terres rares ou encore pétrole. Devant la presse, Donald Trump n’a pas caché ses intentions : « des terres de très grande valeur, de super minerais et des réserves de pétrole », a-t-il énuméré, vantant le potentiel africain pour l’économie mondiale. Le ton est donné : le partenariat que propose Washington repose moins sur l’aide que sur l’exploitation conjointe des ressources.

Depuis son retour à la tête des États-Unis, Trump a recentré sa politique étrangère sur les échanges économiques, reléguant l’aide humanitaire au second plan. La dissolution récente de l’USAID, jusqu’alors pilier de l’aide américaine en Afrique, illustre ce virage. À la place, le président américain privilégie des accords d’investissements privés, centrés notamment sur les ressources naturelles. Une approche déjà expérimentée dans le dossier ukrainien ou dans les discussions entre Kigali et Kinshasa, où les minerais restent le nerf des négociations.

Si aucun accord concret n’a été signé lors de cette rencontre, les échanges ont néanmoins permis de dessiner les contours d’une nouvelle doctrine américaine en Afrique. Les chefs d’État présents ont multiplié les déclarations vantant la stabilité politique de leurs pays et les opportunités d’investissement. Le Sénégalais Faye a évoqué les gisements de pétrole et de gaz offshore, tandis que le Mauritanien Ghazouani a détaillé les richesses en lithium, uranium et manganèse de son territoire. Le Gabonais Oligui Nguema, quant à lui, a insisté sur le potentiel du secteur minier, rappelant que son pays était le deuxième producteur mondial de manganèse.

Ce mini-sommet survient dans un contexte de reconfiguration de l’aide internationale américaine. Selon le secrétaire d’État Marco Rubio, les coupes décidées par Trump auront des conséquences majeures : au Libéria, par exemple, l’aide américaine représentait jusqu’ici près de la moitié du budget de la santé publique. Ce changement de cap contraint les pays africains à s’aligner sur la nouvelle logique : celle du deal bilatéral fondé sur les ressources. Mais derrière cette promesse de « partenariats gagnant-gagnant », c’est une redéfinition brutale des rapports Nord-Sud qui se joue.

Ce virage américain n’est pas anodin : il s’inscrit dans une compétition stratégique de plus en plus visible sur le continent africain. Face à l’influence croissante de la Chine – premier partenaire commercial de nombreux pays africains et acteur majeur du financement des infrastructures – Donald Trump veut réaffirmer la présence américaine. En misant sur les minerais critiques, vitaux pour les industries de haute technologie, Washington cherche à sécuriser ses chaînes d’approvisionnement et à freiner l’expansion économique de Pékin.