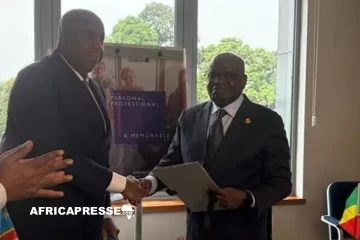

En marge de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9), tenue du 20 au 22 août à Yokohama, les présidents Évariste Ndayishimiye et Bassirou Diomaye Faye se sont rencontrés pour évoquer les défis sécuritaires du continent. Le Burundi et le Sénégal affichent, à travers cet échange, une volonté commune de peser davantage sur la pacification du Sahel.

Lors de leur entretien, les deux chefs d’État ont abordé les priorités bilatérales mais surtout les enjeux régionaux liés à la paix et à la sécurité. Depuis son arrivée au pouvoir en mars 2024, Bassirou Diomaye Faye s’emploie à rétablir des canaux de dialogue dans un contexte de tensions persistantes au sein de la Cédéao. De son côté, Évariste Ndayishimiye est mandaté par l’Union africaine pour conduire une mission délicate de médiation auprès des régimes militaires du Sahel.

La rencontre intervient dans un moment de fracture entre la Cédéao et les États membres de la Confédération des États du Sahel (AES), qui ont quitté l’organisation en janvier 2024. Malgré ce divorce institutionnel, les deux blocs ont manifesté leur intérêt pour maintenir des relations cordiales. C’est dans cet espace incertain que Dakar et Bujumbura tentent de s’imposer comme intermédiaires crédibles, misant sur une approche de concertation plutôt que de confrontation.

Si les initiatives de Faye et Ndayishimiye témoignent d’une volonté d’apaisement, leur efficacité reste à confirmer. Le président sénégalais a été désigné par la Cédéao pour convaincre l’AES de revenir dans le giron régional, sans succès jusqu’ici. Quant à Ndayishimiye, son mandat confié par l’Union africaine l’amène à intensifier les contacts non seulement avec les autorités de transition, mais aussi avec la société civile et les partenaires internationaux, dans l’espoir de bâtir un consensus durable.

Cette coopération entre le Sénégal et le Burundi illustre une tentative plus large d’alignement des initiatives africaines face aux crises du Sahel. Elle met en avant l’idée d’une diplomatie continentale qui cherche à s’émanciper des influences extérieures, en privilégiant des solutions locales. Mais les tensions persistantes, la méfiance des juntes envers certaines institutions régionales et le poids des intérêts internationaux compliquent encore la tâche des médiateurs.