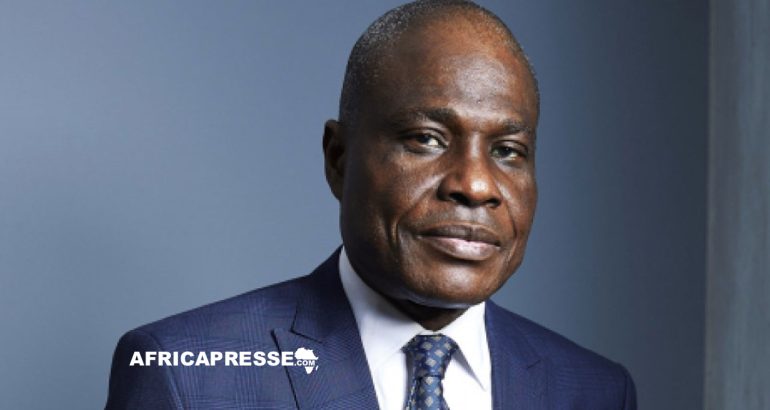

L’opposant Martin Fayulu a lancé un appel pressant au dialogue national, estimant que la République Démocratique du Congo (RDC) fait face à une menace existentielle. Dans une allocution diffusée sur les réseaux sociaux, le président de la plateforme Lamuka a rejeté les récents accords signés à Washington et Doha, les jugeant incapables d’apporter une paix durable, et a sommé le président Félix Tshisekedi de convoquer sans délai des discussions inclusives entre Congolais.

La prise de parole de Martin Fayulu est une réaction directe aux accords de paix du 27 juin, signés le 8 novembre avec le Rwanda à Washington, et à l’accord-cadre conclu le 15 novembre avec le M23 à Doha. L’opposant dénonce vigoureusement toute perspective « d’intégration économique régionale » tant que la souveraineté et l’intégrité territoriale de la RDC sont, selon lui, bafouées. Il réaffirme que la seule base légitime pour une résolution du conflit reste l’application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui exige le retrait immédiat des forces rwandaises et du M23.

Cet appel s’inscrit dans un contexte de crise sécuritaire prolongée dans l’est du pays, où le groupe armé M23, soutenu militairement et logistiquement par le Rwanda selon plusieurs rapports d’experts de l’ONU, a conquis de vastes territoires. La communauté internationale, par le biais de médiations américaines et qataries, tente de trouver une issue diplomatique. Cependant, ces initiatives sont souvent perçues par une frange de l’opposition et de la société civile comme contournant la légitimité d’un dialogue interne et faisant des compromis sur la souveraineté nationale.

Les perspectives immédiates se dessinent autour de la réponse que le pouvoir en place donnera à cette interpellation. Si le président Tshisekedi ignore cet ultimatum, il risque d’alimenter les critiques sur son incapacité à unifier le pays face à l’agression et pourrait voir la contestation politique s’amplifier. À l’inverse, la convocation d’un dialogue national poserait d’immenses défis logistiques et politiques, nécessitant de concilier des visions antagonistes sur la gouvernance, la sécurité et les relations avec le Rwanda. L’avenir de la cohésion nationale se joue dans ce choix.

L’analyse des propos de Fayulu révèle une stratégie politique claire : positionner le dialogue interne comme l’unique alternative crédible aux pourparlers étrangers. En déclarant que la solution ne viendra « ni de Doha, ni de Washington », il tente de reprendre l’initiative narrative et de s’ériger en garant de la souveraineté congolaise. Son entourage confirme cette volonté de créer un momentum en insistant sur l’urgence absolue de la situation. Le dialogue est présenté comme une course contre la montre pour éviter une partition de fait du territoire.

Le message adressé à la jeunesse, l’appelant à une « mobilisation générale » et à se « tenir prête », introduit une variable potentiellement déstabilisatrice. Bien que l’opposant ne prône pas explicitement la descente dans la rue pour l’instant, cette rhétorique vise à maintenir une pression populaire sur le gouvernement. Elle rappelle que la frustration et le sentiment patriotique peuvent rapidement se transformer en mouvement de masse si la population estime, comme Fayulu le suggère, que la nation est en péril et que les dirigeants faillissent à leur devoir de protection.