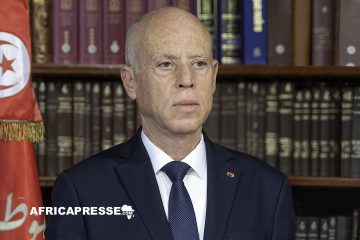

La Tunisie de Kaïs Saïed s’enfonce dans une crise multidimensionnelle, où la concentration extrême des pouvoirs entre les mains du président est pointée du doigt comme le principal facteur de paralysie de l’État. Plus de deux ans après le coup de force du 25 juillet 2021 ayant conduit à la fermeture du Parlement et à la suspension de la Constitution de 2014, le modèle de gouvernance présidentiel, fondé sur un exercice solitaire et direct de l’autorité, montre ses limites face à l’aggravation des défis nationaux.

Le pouvoir exécutif, exercé sans Premier ministre ni gouvernement disposant d’une réelle marge de manœuvre, fonctionne en circuit fermé. Les décisions émanent le plus souvent du palais de Carthage, avec une faible concertation et une défiance affichée envers les partis politiques, la société civile et toute forme de contre-pouvoir. Cette verticalité du pouvoir s’accompagne d’une répression ciblant les opposants politiques, les journalistes critiques et les figures judiciaires, créant un climat de peur et réduisant au silence les voix dissonantes.

Cette centralisation du pouvoir s’inscrit dans la lignée des promesses de Kaïs Saïed de corriger les dérives du système post-2011, qu’il qualifiait de « partitocratie ». En s’appuyant sur un discours populiste vilipendant l’establishment politique, il a progressivement démantelé les institutions de l’État de droit établies après la Révolution. La nouvelle Constitution, approuvée par référendum en 2022 avec une très faible participation, a entériné ce présidentialisme hyperbolique, affaiblissant considérablement le rôle du Parlement et de la justice.

Les perspectives à court et moyen terme sont préoccupantes. L’isolement diplomatique de la Tunisie s’accentue, alors que le pays a un besoin urgent d’un accord avec le Fonds monétaire international pour éviter un défaut de paiement. La rhétorique souverainiste du président, qui rejette toute « ingérence », se heurte à la dure réalité d’une économie exsangue et dépendante de l’aide extérieure. L’incapacité à mettre en œuvre des réformes économiques crédibles et inclusives laisse présager une aggravation de la crise sociale.

La fragilité du régime est telle que le président lui-même a récemment reconnu publiquement des difficultés internes et une perte de confiance envers ses propres collaborateurs. Cet aveu, rare, est perçu comme le symptôme d’une déliquescence de l’appareil d’État et d’une incapacité à gouverner efficacement. Il révèle les tensions au sein même de l’exécutif et la difficulté à trouver des relais fiables pour appliquer une politique de plus en plus contestée.

Sur le terrain, la population subit de plein fouet les conséquences de cette impasse. Les pénuries de produits de base, dont les médicaments, se multiplient, les services publics se délitent et l’exode des compétences tunisiennes s’accélère. Le contexte socio-économique, marqué par une inflation galopante et un chômage persistant, constitue une poudrière sociale que le discours politique seul ne peut plus contenir. L’absence de dialogue national et la répression des libertés fondamentales éloignent un peu plus chaque jour la Tunisie de l’idéal démocratique de sa révolution.