Par Nicolas Michel

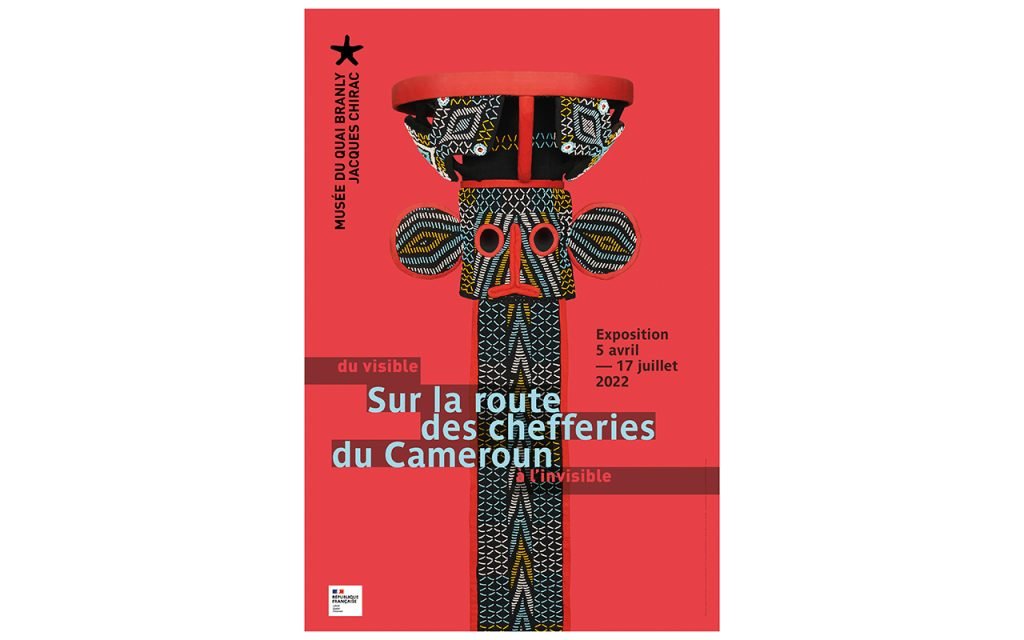

Jusqu’au 17 juillet 2022, le musée du quai Branly-Jacques Chirac nous plonge au cœur du pays bamiléké. Presque sans s’en rendre compte, le visiteur s’éloigne du « visible » pour entrer dans « l’invisible ».

A priori, l’idée était franchement risquée. Sur le papier, exposer les patrimoines traditionnels des chefferies du Cameroun dans le cadre très français et très parisien du musée du quai Branly-Jacques Chirac, aborder « la culture des communautés dans une perspective inédite et immersive », le tout « le long d’un parcours conçu comme une plongée au cœur de la société bamilékée », avait un vague et malsain parfum de déjà-vu. N’allait-on pas assister, en déambulant dans l’exposition « Sur la route des chefferies du Cameroun, du visible à l’invisible » (jusqu’au 17 juillet 2022), à un remake modernisé de ces expositions coloniales de sinistre mémoire où il était possible de montrer, sur l’esplanade du champs de Mars, un « village nègre » (Exposition universelle de Paris de 1889) ou, quelques années plus tard, de représenter une case de chef bamoun et de reconstituer un village soudanais (Exposition coloniale internationale de 1931) ?

Que le commissariat soit assuré par le Camerounais Sylvain Djache Nzefa, architecte-urbaniste et coordonnateur général de l’association Route des chefferies, qui mène un travail de terrain impressionnant, pouvait rassurer, un peu, sans forcément convaincre.

25 chefferies au rendez-vous

Attendue, présentée comme un moment important de la vie culturelle française, l’exposition a ouvert ses portes le 5 avril en mettant en avant des chiffres impressionnants : 25 chefferies du nord et du nord-ouest camerounais représentées, 270 objets présentés, dont seulement 40 issus des collections du Quai-Branly, 800 m2 de « décors créés par des artisans du Cameroun », 6 artistes contemporains, 8 films, 4 « rotations de trônes » successivement mis à l’honneur…

Les premiers pas dans le musée mis à la sauce bamilékée ont bien failli confirmer les craintes d’une mise en scène exotique et toc introduite par la reconstitution d’une chefferie modèle – avec « cet “axe de la vie” qui traverse le marché, la cour centrale, le palais du chef et rejoint l’espace sacré » qui « se déploie aux confins de la chefferie, où seuls les initiés ont le droit d’entrer ». Fresques créées in situ, palais monté de toutes pièces sous les plafonds d’un bâtiment pensé par Jean Nouvel, papier peint représentant une forêt tropicale luxuriante : le début de l’exposition rappelle vaguement les salles de l’ancien Musée de l’homme du Trocadéro, la poussière en moins.

CETTE EXPOSITION OUVRE DES PORTES ET, DANS LE MÊME TEMPS, DÉSIGNE CELLES QUI RESTERONT CLOSES

Pourtant, au fur et à mesure que le visiteur s’enfonce plus avant dans les salles, la scénographie se dépouille en faveur des objets, et il peut progressivement établir des connexions, apprendre à comprendre des cultures extrêmement sophistiquées et, presque sans s’en rendre compte, s’éloigner du « visible » pour entrer dans « l’invisible ». Avec une certaine douceur, il prend conscience de ce qu’ont été et de ce que sont toujours les chefferies du Cameroun, de la manière dont elles fonctionnent. Surtout, il prend la mesure de ce qui lui restera inconnu, fût-il lui-même camerounais – à moins qu’il ne soit initié. « Sur la route des chefferies du Cameroun » est une exposition qui ouvre des portes et, dans le même temps, désigne celles qui resteront closes. Pourquoi pas, au fond, garder une part de mystère ?

Ce d’autant que les portes ouvertes sont nombreuses : art royal, culte des ancêtres, place des femmes au cœur du pouvoir, sociétés secrètes, liens entre art ancien et art contemporain, le parcours pensé par Sylvain Djache Nzefa avec l’historienne de l’art Cindy Olowou, l’enseignante-chercheuse Rachel Mariembe et le responsable des collections africaines du musée du quai Branly, Aurélien Gaborit, invite à la curiosité et offre diverses pistes de compréhension.

L’homme dans la nature

L’une des plus stimulantes dans un monde où l’écologie est appelée à tenir une place essentielle concerne les rapports entre l’homme et la nature. Ainsi que l’écrit le chef bapa fo Simeu David II dans le catalogue de l’exposition : « La nature dans toutes ses composantes, et particulièrement la Terre, a toujours été magnifiée par les peuples des Grassfields : dans les langues de ces peuples, la Terre porte le même nom que Dieu (Si, en langue bapa). Ces peuples considèrent la nature comme étant la source de tout, d’où son assimilation au divin. Elle est la mère nourricière, la source de la vie, de notre bien-être et de notre équilibre tant individuel que social. Elle nous donne de quoi nous nourrir, nous vêtir, nous loger, nous chauffer, nous divertir… »

Les liens profonds qui existent entre les hommes et leur milieu, voilà sans doute un point commun entre toutes les chefferies, mais aussi entre les arts, les pratiques religieuses et sociales, ou encore la vie quotidienne. « Les éléments fondamentaux de la nature que sont la végétation, la terre, la pierre, l’eau, sont chargés d’énergie spirituelle ou en état de l’être, écrit Sylvain Djache Nzefa. Il naît donc chez l’homme une volonté de dialoguer avec la nature, de la transformer. Ce dernier apparaît comme un élément qui est au sommet, mais sans être le centre de l’univers. […] Cette vision se traduit par des connexions symboliques entre l’être humain et les autres éléments naturels. Chacun des systèmes de fonctionnement du corps et de l’esprit est rattaché à un élément minéral, végétal, animal ou spirituel. »

Du début à la fin, l’exposition ne cesse de démontrer ce lien organique, qui implique un grand respect du monde vivant. Ainsi, à titre d’exemple, la pratique de la chasse obéit à de nombreuses règles. Le chasseur n’a pas le droit d’abattre une bête endormie, pleine ou en train de mettre bas ; lors d’une battue collective, il ne peut appeler ses camarades que par leur diminutif. Dans le Royaume de Bangoua, la chasse est même interdite certains jours tabous (nzenze) !

Totems

Ce pacte qui lie les individus au monde vivant se retrouve notamment dans la pratique du totémisme. « Dans les Grassfields, le totem est appelé pi, giê ou mepi, ce qui signifie littéralement “doublure de compagnie”, écrit encore Sylvain Djache Nzefa. Il désigne tout animal, plante ou minéral qui vit en parfaite harmonie avec un individu, de telle manière que l’un des deux souffre lorsque sa doublure souffre et peut mourir lorsque son totem est atteint. […] Les liens qui unissent l’homme à son pi sont des liens d’interdépendance : l’homme prête son intelligence et son âme à son pi pour qu’il échappe aux pièges, et, en retour, le pi met à disposition ses qualités pour que l’homme puisse agir dans certaines circonstances. »

LE SERPENT À DEUX TÊTES EST L’EMBLÈME DES BAMOUN ET SYMBOLISE L’INVINCIBILITÉ DU ROI

Et comme les totems servent d’emblèmes aux grands hommes de la chefferie, on les retrouve dans de très nombreuses créations, représentés de manière réaliste ou par des figures géométriques. Les animaux les plus puissants sont souvent associés à la figure du pouvoir royal. « Le serpent à deux têtes est l’emblème des Bamouns et symbolise l’invincibilité du roi et sa double puissance, spirituelle et régalienne, en tant qu’intercesseur entre les vivants et les morts », note Sylvain Djache Nzefa. Outre le serpent, de nombreux animaux reviennent souvent dans l’iconographie : le lion, la panthère, l’éléphant, le buffle, mais aussi le hibou, le lézard, le touraco, le chimpanzé, le crocodile… Dans la salle où sont exposés les trônes des fo, le lion apparaît à de multiples reprises, symbole des chefferies batoufam, bangoulap, bolatchi, foto… Tandis que la chefferie bandjoun célèbre l’éléphant.

Symbole de force, de prospérité, de longévité et de puissance, l’éléphant se retrouve naturellement parmi les emblèmes du pouvoir du roi. Notamment dans la chefferie de Bafou, qui a prêté pour l’exposition son totem, un éléphant géant de plus de 3 mètres de longueur, en toile, rotin de paille et bois alors qu’il est en général gardé jour et nuit et ne sort que pour les rituels et les festivals. Le roi de la chefferie, fo Dong Kana Victor III, explique : « Les animaux que les rois des Grassfields utilisent comme doublures sont pour la plupart d’imposantes créatures, très visibles au sein des chefferies, et sont perçus dans l’imaginaire collectif comme de redoutables prédateurs, d’où le nom de na’temah, nomtema (« l’animal qu’on ne chasse pas »), qui, dans les chefferies, désigne le chef. »

L’éléphant est aussi fréquemment représenté parmi les masques des sociétés secrètes comme le kemdjye qui joue un rôle essentiellement économique et, surtout, le kuo’si, qui « soutient le roi sur les plans administratif, militaire, économique, agricole et ésotérique ». La puissance de cette dernière se manifeste notamment lors de la danse tso, la danse de l’éléphant…

Éloge de l’équilibre

La fin de l’exposition, avec ses vidéos de danses traditionnelles, pourrait donner dans le folklorique : ce n’est pas le cas, parce que l’ensemble du parcours a offert à tout visiteur attentif une variété de clefs de compréhension. Et une vision de l’homme peut-être moins déconnectée de la nature. Présentant sa case patrimoniale et son parcours scénographique, le chef bapa fo Simeu David II évoque « une tribune pédagogique et interpellative de tous sur l’absolue nécessité de créer un juste équilibre entre nos besoins vitaux et la préservation de la nature, afin de “ne pas scier la branche sur laquelle nous sommes assis” ».