Le 27 janvier, une décision inattendue de Washington a suspendu pour trois mois une aide extérieure d’une valeur de plus de 68 milliards de dollars en 2023. Cette mesure, visant à procéder à un audit des programmes, menace de perturber des milliers d’initiatives, dont dépendent directement des millions de bénéficiaires en Afrique, notamment dans les secteurs humanitaires et sanitaires.

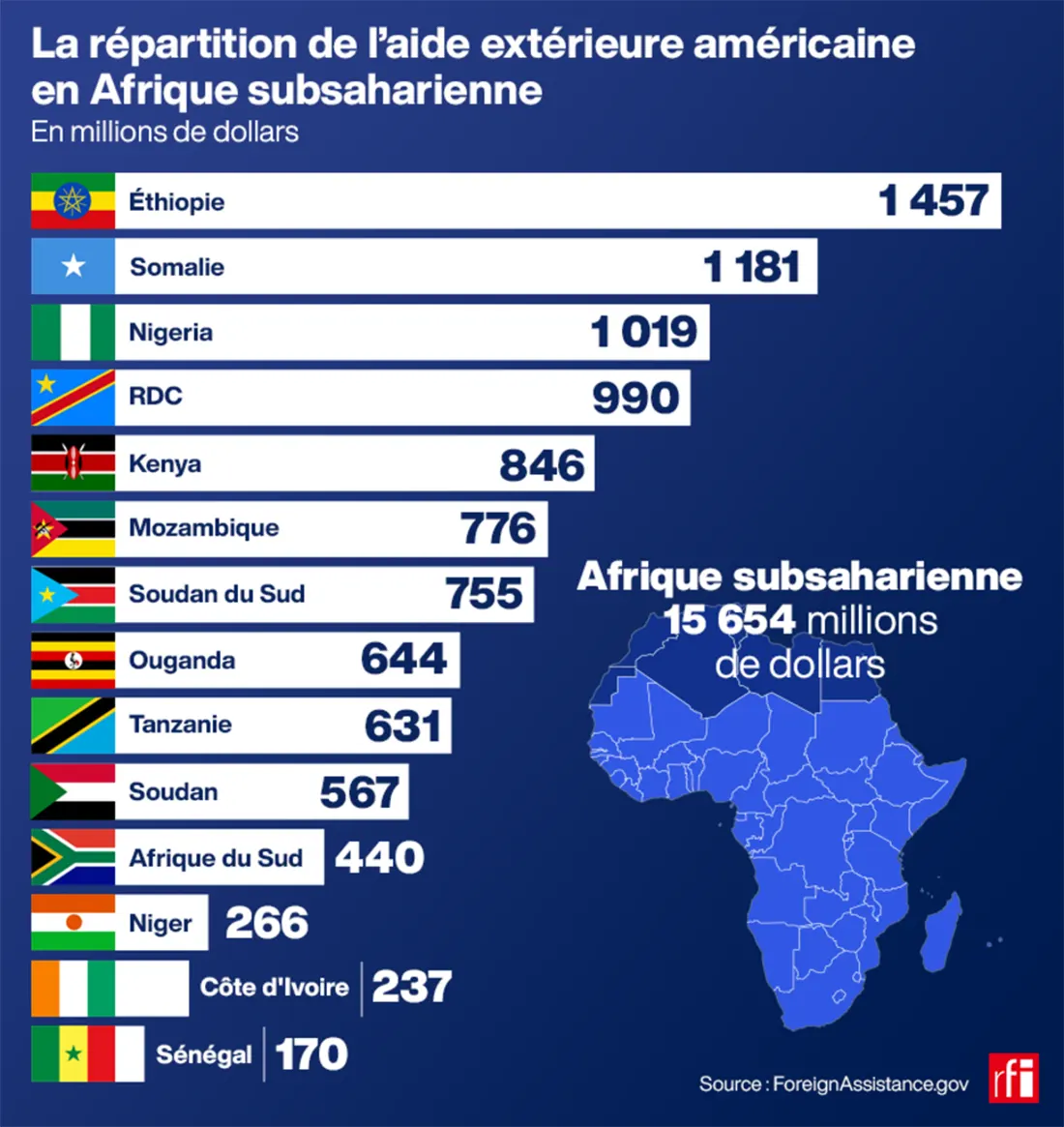

Cette suspension touche en particulier l’agence USAID, qui, après l’Europe, avait alloué plus de 40 milliards de dollars à l’Afrique subsaharienne. L’arrêt des fonds, totalisant plus de 15 milliards de dollars selon le gouvernement américain, pourrait impacter des programmes essentiels tels que la lutte contre le VIH-Sida, le planning familial ou encore la défense des droits de l’Homme. Des experts soulignent que la continuité de ces actions est désormais incertaine, notamment dans des régions où les gouvernements locaux peinent à financer ces secteurs.

Cette décision intervient dans un contexte de réorientation de la politique étrangère américaine, marquée par la volonté de renforcer ses audits et de redéfinir ses priorités géostratégiques. En Afrique, le gel des aides affecte particulièrement la République démocratique du Congo (RDC), premier pays francophone bénéficiaire, où près d’un milliard de dollars, majoritairement destinés à l’aide humanitaire, ont été distribués. Cette situation s’inscrit dans une dynamique plus large de rivalités, notamment avec la Chine, sur le contrôle de ressources stratégiques telles que le cobalt et le coltan.

Face à cette incertitude, les experts envisagent que le maintien des aides pourrait être conditionné à une adaptation des politiques des pays bénéficiaires aux intérêts stratégiques américains. Des ajustements, comme la réduction de l’influence chinoise dans les secteurs miniers ou l’adoption de réformes en matière de gouvernance et de droits humains, pourraient être exigés. Par ailleurs, l’avenir de programmes vitaux dans les domaines de la santé, de l’éducation et du développement économique demeure en suspens, suscitant des inquiétudes quant à la stabilité régionale.

Dans la région du Sahel, des pays tels que le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui bénéficient d’un soutien de plus de 700 millions de dollars, se trouvent confrontés à des difficultés de financement accentuées par des sanctions internationales et une mobilisation fiscale limitée. La suspension des aides risque de compromettre des projets de développement essentiels, en particulier dans les secteurs de la santé et de l’agriculture, exacerbant ainsi la vulnérabilité des populations déjà fragilisées par des crises multiples.

Sur le terrain, l’incertitude règne parmi les organisations humanitaires. Par exemple, Solidarité Internationale, dont 36 % du budget dépend des financements américains, doit désormais revoir ses priorités. Dans des zones telles que Cabo Delgado au Mozambique, si les programmes d’urgence liés à l’accès à l’eau peuvent se poursuivre, ceux favorisant la relance agricole et l’autonomie locale sont suspendus, obligeant les ONG à opérer des choix difficiles et parfois à réduire leurs effectifs. Ces ajustements témoignent d’un remaniement global de l’aide au développement, qui, au-delà d’un simple gel temporaire, questionne la pérennité des actions en faveur des populations vulnérables.