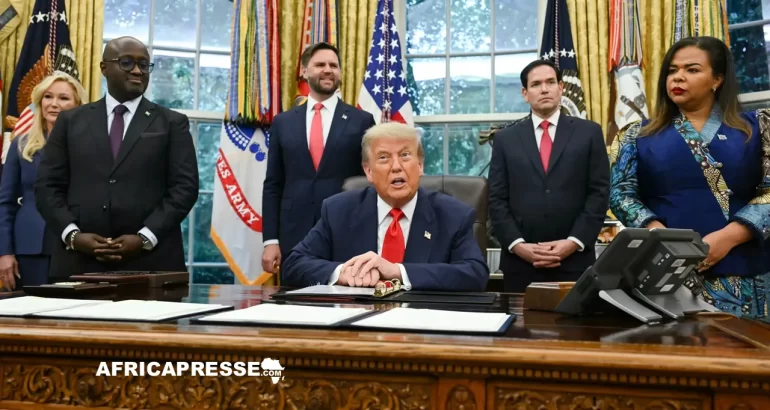

Le Parlement rwandais a approuvé à l’unanimité, mercredi 30 juillet, l’accord de paix signé avec la République démocratique du Congo le 27 juin dernier à Washington sous médiation américaine. Cette ratification parlementaire, qui fait suite à l’aval du Conseil des ministres, constitue une étape cruciale dans la validation institutionnelle du texte côté rwandais.

Le vote s’est déroulé dans un climat de consensus total à l’Assemblée nationale rwandaise, après une présentation détaillée du ministre des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe. Ce dernier a clairement posé les conditions du Rwanda : les mesures de défense ne seront levées qu’après le démantèlement complet du groupe FDLR (Forces démocratiques de libération du Rwanda). Le ministre a également averti que son pays “n’allait pas rester assis à attendre que des gens viennent commettre les mêmes actes qu’en 1994”, référence directe au génocide qui continue de hanter les relations bilatérales. Le texte doit maintenant passer devant le Sénat rwandais pour compléter le processus législatif.

Cet accord intervient après des décennies de tensions entre les deux pays, alimentées par la présence de groupes armés dans l’est de la RDC et les accusations mutuelles de soutien à des milices. Le groupe FDLR, composé en partie d’ex-génocidaires hutus réfugiés en RDC après 1994, demeure au cœur du différend. Les États-Unis, par leur médiation, tentent de stabiliser une région où les conflits récurrents ont fait des millions de morts et déplacés. Washington mise sur cet accord pour pacifier durablement les relations entre Kigali et Kinshasa, deux capitales dont les rapports oscillent entre méfiance et confrontation ouverte.

La mise en œuvre de l’accord dépendra largement de l’efficacité du comité de surveillance conjointe, dont la première réunion est prévue cette semaine à Washington. Cette instance, dotée de pouvoirs d’enquête et de médiation, devra traiter les plaintes, examiner les violations présumées et proposer des solutions concrètes. Son succès conditionne la crédibilité de tout le processus de paix. Côté rwandais, Kigali attend des médiateurs américains qu’ils intensifient la pression sur Kinshasa pour garantir l’application de l’accord.

Le contraste entre les deux capitales est saisissant. Pendant que Kigali avance méthodiquement dans la ratification, Kinshasa maintient un silence institutionnel troublant. Le Parlement congolais, actuellement en vacances, n’a reçu aucune transmission officielle du texte, bien que certains députés réclament son inscription à l’ordre du jour. Cette asymétrie dans le traitement politique de l’accord révèle les réticences persistantes côté congolais et interroge sur la volonté réelle de Kinshasa de s’engager dans ce processus de paix.

La question du démantèlement des FDLR reste l’épine dorsale de tout règlement durable. Pour Kigali, il s’agit d’une condition sine qua non, justifiant le maintien de ses “mesures de défense”. Cette position reflète la hantise rwandaise d’une résurgence des forces génocidaires. Côté congolais, le défi consiste à neutraliser un groupe qui bénéficie parfois de complicités locales et exploite l’instabilité chronique de l’est du pays. La réussite de l’accord se mesurera à la capacité des deux pays à coordonner leurs efforts contre cette milice, sous supervision américaine.