Les dépenses militaires en Afrique ont enregistré une augmentation de 3% en 2024, atteignant un total de 52,1 milliards de dollars. Cette hausse, relevée par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), est en grande partie attribuée à la rivalité croissante entre l’Algérie et le Maroc, deux acteurs majeurs du Maghreb, qui à eux seuls représentent plus de la moitié des dépenses militaires du continent.

L’Afrique du Nord domine largement ces dépenses, avec une part de 30,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 8,8% par rapport à 2023. L’Algérie et le Maroc représentent 90% de cette somme, leur compétition étant stimulée par la question du Sahara occidental, un territoire disputé. Cette tension géopolitique entre les deux pays se traduit par une escalade militaire, chaque nation cherchant à renforcer sa capacité défensive. En 2024, les dépenses de l’Algérie ont bondi de 12% pour atteindre 21,8 milliards de dollars, tandis que celles du Maroc ont progressé de 2,6%, atteignant 5,5 milliards de dollars, après deux années de baisse.

Cette course à l’armement s’inscrit dans un contexte plus large de stabilité fragile en Afrique du Nord, exacerbée par le conflit du Sahara occidental qui oppose le Maroc et les indépendantistes soutenus par l’Algérie. Cette situation a conduit à une militarisation accrue de la région. Les ressources des hydrocarbures, principalement en Algérie, ont facilité cette montée en puissance militaire, malgré les tensions internes et les défis économiques.

En revanche, les dépenses militaires en Afrique subsaharienne ont connu une baisse de 3,2%, totalisant 21,9 milliards de dollars en 2024. Cette diminution est largement due à la réduction des budgets militaires dans des pays comme l’Afrique du Sud, le Nigeria et l’Éthiopie. L’Afrique du Sud, par exemple, a vu ses dépenses chuter pour la quatrième année consécutive, dans le cadre d’une politique budgétaire axée sur la croissance économique et l’amélioration des services sociaux plutôt que sur l’armement.

Les pays du Sahel, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont cependant connu des hausses spectaculaires de leurs dépenses militaires. Depuis les coups d’État militaires dans ces pays entre 2021 et 2023, leurs gouvernements ont fortement investi dans le renforcement de leurs forces armées. Le Mali a ainsi augmenté de 38% ses dépenses militaires entre 2020 et 2024, tandis que celles du Burkina Faso ont doublé, avec une hausse de 108% sur la même période. Le Niger a également enregistré une augmentation de 56%. Le Tchad, dans la même dynamique, a vu ses dépenses militaires augmenter de 43% en 2024.

Cette tendance à la hausse des dépenses militaires en Afrique soulève plusieurs interrogations. D’une part, elle reflète la montée des tensions géopolitiques, notamment en Afrique du Nord et au Sahel, où les conflits et l’instabilité influencent directement les choix budgétaires. D’autre part, elle met en évidence le manque de priorisation des dépenses sociales et économiques dans certaines régions, malgré les défis de développement. Si la situation perdure, l’Afrique pourrait se retrouver confrontée à une militarisation croissante, avec des répercussions potentielles sur sa stabilité et ses relations internationales.

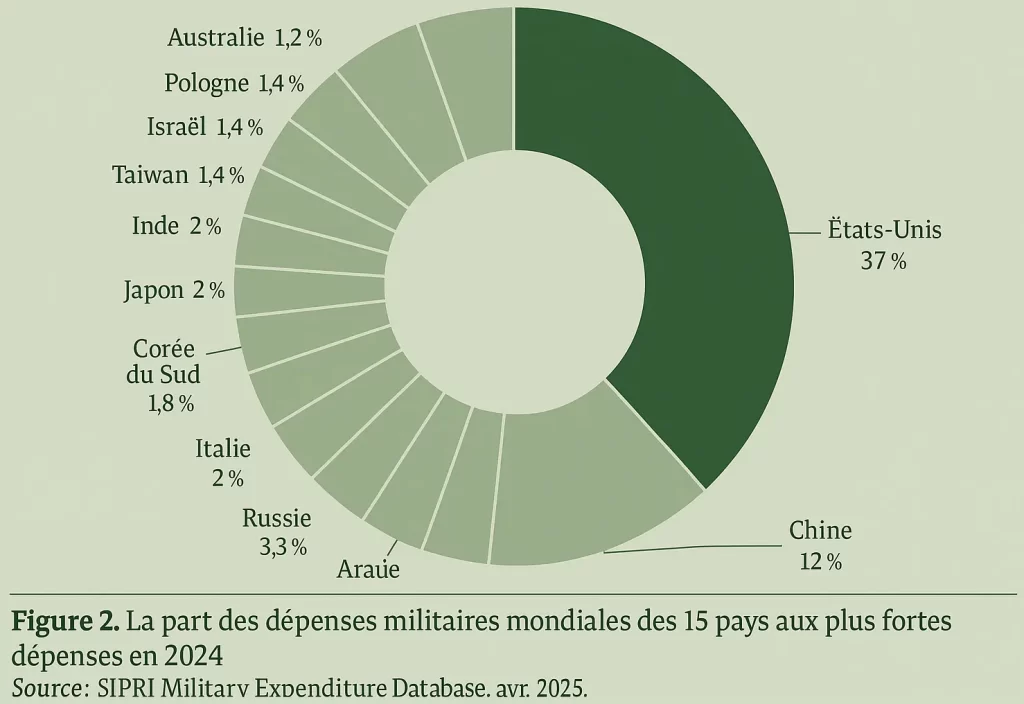

À l’échelle mondiale, les dépenses militaires ont atteint 2718 milliards de dollars en 2024, enregistrant une hausse de 9,4% par rapport à l’année précédente. L’Algérie figure parmi les pays avec les dépenses militaires les plus élevées en proportion de leur PIB, avec un ratio de 8%. En comparaison, l’Ukraine, Israël et l’Algérie sont les pays où les dépenses militaires occupent une place prépondérante dans l’économie nationale, indiquant une tendance globale à l’escalade des armements dans un monde de plus en plus conflictuel.