Le magazine américain Time a révélé, le 20 mai 2025, sa liste des 100 philanthropes les plus influents au monde, avec quatre figures africaines en bonne place. Dans un contexte de recul des financements publics internationaux pour le développement, ces personnalités incarnent l’impact direct et concret que peut avoir la philanthropie privée sur les communautés les plus vulnérables.

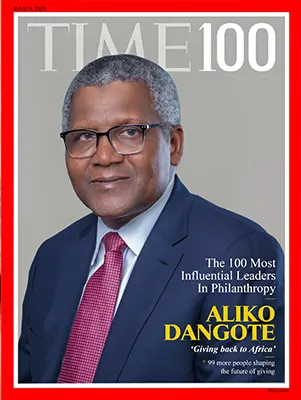

Parmi ces figures, Aliko Dangote, le magnat nigérian du ciment, se distingue dans la catégorie des « titans ». À la tête d’une fortune estimée à près de 24 milliards de dollars, il a doté sa fondation de 1,25 milliard de dollars dès 2014. Cette dernière finance chaque année 35 millions de dollars pour des programmes en Afrique, notamment contre la malnutrition infantile, pour la construction d’écoles, la vaccination, et le développement économique. « La santé, l’éducation, l’émancipation économique, l’alimentation et les secours en cas de catastrophe sont les fondations nécessaires à toute nation africaine », rappelle-t-il.

Trois autres Africains apparaissent dans la catégorie des « pionniers » : le couple zimbabwéen Strive et Tsitsi Masiyiwa, et l’Égyptienne Yousriya Loza-Sawiris. Les Masiyiwa, fondateurs de la HigherLife Foundation, ont investi depuis 1996 dans l’éducation des orphelins, la santé et l’entrepreneuriat rural. Leur contribution récente de plusieurs millions de dollars au Beginnings Fund, destiné à la santé maternelle et néonatale en Afrique, illustre leur engagement continu. Quant à Loza-Sawiris, elle a, depuis 1984, orienté sa philanthropie vers les populations marginalisées d’Égypte, en mobilisant les ressources de la famille Sawiris, aujourd’hui parmi les plus fortunées du pays.

Ce palmarès intervient alors que nombre de gouvernements occidentaux réduisent leurs budgets alloués à l’aide au développement. Cette tendance creuse un vide que les fondations et donateurs privés s’efforcent de combler. La montée en puissance de figures africaines dans ce domaine souligne l’émergence d’un modèle philanthropique continental, plus autonome et moins dépendant de l’assistance étrangère.

Le parcours de ces philanthropes illustre une philanthropie fondée sur la responsabilité sociale des élites économiques africaines. Dangote, les Masiyiwa et Loza-Sawiris démontrent que la richesse peut être canalisée vers des initiatives à long terme, ciblant des besoins essentiels : éducation, santé, autonomie économique. Mais cette dynamique pose aussi la question : la philanthropie privée peut-elle vraiment compenser le désengagement des États et garantir un impact équitable et durable ? Cette interrogation mérite d’être posée, alors que ces figures restent des exceptions dans un continent où la concentration de la richesse continue de creuser les inégalités.