Le 6 février 2025, un jeune Tunisien s’est immolé dans un poste de police à Sousse. L’événement, filmé puis largement diffusé sur les réseaux sociaux, a bouleversé le pays. Il est décédé quelques jours plus tard à l’hôpital de Ben Arous. Depuis décembre 2024, au moins dix cas similaires ont été recensés, alimentant une inquiétude croissante dans une société déjà fragilisée. Ces gestes tragiques, d’une violence extrême, remettent brutalement au centre du débat la crise sociale que traverse la Tunisie.

Loin d’être isolés, ces suicides par immolation s’inscrivent dans une dynamique plus large. Selon le média Rassd, ces dix cas ne seraient que la partie émergée d’un mal-être généralisé. Pénuries alimentaires, inflation, chômage massif et climat répressif nourrissent une frustration croissante. L’absence de chiffres officiels précis sur le phénomène empêche une mesure exacte, mais l’écho médiatique des actes souligne leur portée symbolique. Pour beaucoup de jeunes, le feu devient un ultime recours pour exprimer une détresse sans écoute.

La récurrence des immolations ravive le souvenir douloureux du suicide de Mohamed Bouazizi en décembre 2010, acte déclencheur de la révolution tunisienne. Quinze ans plus tard, les mêmes maux persistent : précarité, marginalisation, et perte de confiance envers l’État. Les tensions sociales, souvent étouffées par une rhétorique sécuritaire, refont surface à travers ces gestes désespérés. Le parallèle avec les événements de 2011 est désormais inévitable pour une partie de la population, qui voit dans ce climat une répétition du passé.

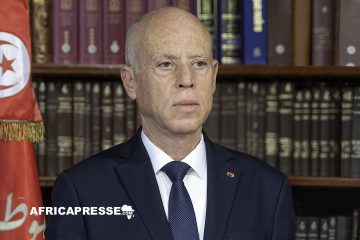

Plutôt que d’engager un dialogue social ou des réformes structurelles, le pouvoir en place adopte un ton accusateur. Le 21 mars, Kaïs Saïed a lié ces actes de désespoir à des « actes coordonnés » menaçant l’ordre public. Il a évoqué des « jets de pierres » et des « tirs de mortiers », renvoyant à une insécurité instrumentalisée pour justifier le durcissement du contrôle. Cette posture défensive occulte les revendications de fond et élude toute prise en charge institutionnelle du mal-être social et psychologique.

Malgré la charge symbolique et médiatique de ces suicides, aucun plan d’action national n’a été annoncé. Ni accompagnement psychologique, ni stratégie de prévention n’ont été présentés. À Sousse, comme ailleurs, les services de santé sont dépassés ou inexistants pour faire face à cette crise de la dignité. Le silence des autorités sur cet aspect traduit un désengagement face aux besoins humains élémentaires.

Plus qu’un fait divers tragique, l’immolation récurrente témoigne d’un vide : vide politique, vide économique, vide de sens. Dans un pays où les promesses de 2011 n’ont pas été tenues, où les canaux d’expression sont verrouillés et où les solutions se font attendre, l’autodestruction devient un cri. Un cri que l’État préfère ignorer. Mais tant que les causes structurelles ne seront pas traitées, cette violence tournée vers soi ou contre les symboles du pouvoir continuera d’embraser les marges.