Le 19 avril, le verdict tant attendu dans l’affaire du complot contre la sûreté de l’État a été rendu en Tunisie. Quarante accusés, dont huit sont actuellement en détention, ont été condamnés à des peines de prison variant de 4 à 66 ans. Les accusés, jugés sur la base de la loi antiterroriste, ont été reconnus coupables de « complot contre la sûreté de l’État » et d’« adhésion à un groupe terroriste ». Cependant, ce procès, qui a défrayé la chronique, a suscité de nombreuses controverses, car il s’est déroulé sans les garanties d’un procès équitable.

Les audiences, qui se sont limitées à trois sessions, ont été marquées par une forte tension. Les avocats de la défense, au nombre de près de 200, ont dénoncé les conditions du procès, soulignant l’absence de garanties juridiques essentielles. Ils ont critiqué la procédure, pointant un dossier jugé « vide » et l’existence de multiples vices de forme. En outre, la majorité des prévenus ont refusé de comparaître en visioconférence, une exigence de la justice pour des raisons de sécurité. Ce contexte tendu a renforcé les accusations d’injustice et de manque d’impartialité dans le cadre de cette procédure.

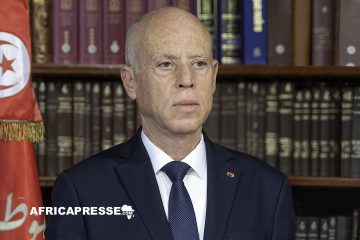

Ce procès s’inscrit dans un climat politique tendu en Tunisie, où l’opposition au président Kaïs Saïed s’est intensifiée depuis qu’il a pris des mesures autoritaires pour consolider son pouvoir. L’arrestation et la condamnation de ces figures de l’opposition, incluant des personnalités politiques, des membres de la société civile et des hommes d’affaires, a été perçue par beaucoup comme une répression des voix dissidentes. Parmi les condamnés, des noms notables se distinguent, comme l’homme d’affaires Kamel Eltaief, qui a écopé de la peine la plus lourde, soit 66 ans de prison, ou encore Khayem Turki, condamné à 48 ans de détention.

Les réactions à ces peines de prison sont vives. De nombreuses personnalités politiques et des figures de l’opposition, qui jugent ce procès comme étant politisé, ont d’ores et déjà annoncé leur intention de faire appel du jugement. Cette affaire a ravivé les tensions entre le pouvoir en place et ceux qui dénoncent l’atteinte à la démocratie et à l’indépendance de la justice.

Les perspectives pour l’avenir sont incertaines. Si le procès fait appel, il pourrait avoir des répercussions sur l’image de la Tunisie à l’international, notamment sur la question des droits humains et de l’État de droit. De plus, l’opposition pourrait intensifier ses actions de contestation, tandis que le pouvoir pourrait être contraint de répondre aux critiques, au risque de se retrouver isolé sur la scène internationale.

Enfin, cette affaire soulève des interrogations sur l’avenir politique de la Tunisie et sur l’intégrité du système judiciaire. Les observateurs se demandent si ce procès marquera le début d’une série d’autres actions judiciaires contre les opposants ou si, au contraire, la pression internationale incitera à une révision de ces décisions.