Le 21 août, le gouvernement ougandais a confirmé la signature d’un accord avec Washington pour accueillir sur son sol des migrants qui n’obtiendraient pas l’asile aux États-Unis. Cette décision s’inscrit dans la stratégie américaine visant à déléguer la gestion de certains demandeurs d’asile vers des pays tiers. Pourtant, aucune précision officielle n’a été donnée sur le nombre de personnes concernées, leurs conditions d’accueil ou la durée de leur séjour.

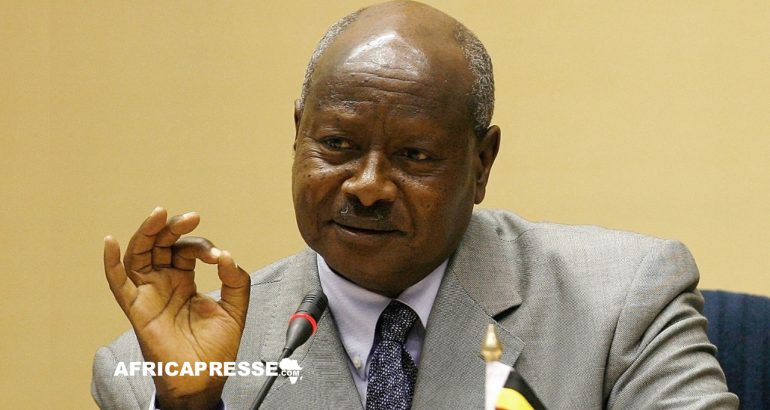

Pour l’analyste ougandais Godber Tumushabe, cet accord illustre l’opacité qui entoure la politique étrangère de Kampala. Selon lui, la gestion de ce dossier relève presque exclusivement du président Yoweri Museveni, sans véritable contrôle parlementaire ni consultation publique. « Personne ne sait vraiment quels sont les arrangements spécifiques entre les États-Unis et le président Museveni », souligne-t-il, rappelant que ni les financements éventuels, ni les sites d’accueil, ni le calendrier n’ont été révélés.

Depuis son retour à la Maison Blanche en janvier 2025, Donald Trump a multiplié les accords bilatéraux de ce type, déjà conclus avec le Soudan du Sud, l’Eswatini ou le Salvador. L’Ouganda, pour sa part, est déjà le premier pays d’accueil de réfugiés en Afrique avec plus de 1,7 million de personnes selon l’ONU. À l’approche de l’élection présidentielle de janvier 2026, le régime de Museveni – au pouvoir depuis près de 40 ans – durcit sa répression politique, ce qui renforce les critiques contre la centralisation autoritaire de la décision.

Si Washington poursuit sa stratégie de délégation de l’asile, Kampala pourrait devenir un partenaire clé pour absorber une partie des migrants refoulés des États-Unis. Mais les incertitudes demeurent : comment un pays déjà sous pression humanitaire et économique pourra-t-il gérer un nouvel afflux, sans garanties financières claires ni mécanismes de transparence ? Pour les observateurs, ce manque d’informations nourrit le risque de tensions internes, dans un contexte où la société civile ougandaise est privée d’espace pour débattre.

Pour Godber Tumushabe, l’accord est révélateur d’une diplomatie réduite à des ententes personnelles entre Museveni et ses homologues étrangers. Le Parlement, décrit comme une simple « chambre d’enregistrement », n’a aucun rôle réel dans la supervision de ces engagements. Cette gouvernance opaque laisse craindre que l’accord serve davantage à renforcer les intérêts politiques du président qu’à répondre aux besoins humanitaires des migrants.

En définitive, l’accord s’inscrit dans une logique où la politique migratoire devient un outil de négociation internationale. L’Ouganda, tout en se présentant comme une terre d’accueil, se retrouve accusé de monnayer sa stabilité pour des appuis financiers ou diplomatiques. Pour les réfugiés, cette opacité signifie un avenir incertain, entre promesses humanitaires et réalités d’un régime autoritaire.