Le tribunal de Nabeul, dans le nord de la Tunisie, a condamné à mort, le 1er octobre, un homme de 51 ans accusé d’avoir publié sur Facebook des messages jugés offensants envers le président Kaïs Saïed, la ministre de la Justice et le pouvoir judiciaire. Une décision d’une extrême gravité dans un pays où la peine capitale n’avait plus été appliquée depuis trois décennies. Le contenu précis des publications n’a pas été rendu public.

Selon Me Oussama Bouthelja, avocat de l’accusé, le verdict s’appuie sur les articles 67 et 72 du Code pénal tunisien, ainsi que sur le décret-loi 54 de 2022 relatif à la diffusion de fausses informations. Ce texte, présenté à l’origine comme un outil de lutte contre la désinformation, est désormais critiqué pour son usage politique. L’article 72, en particulier, prévoit la peine de mort pour tout acte visant à « changer la forme du gouvernement ». L’avocat a annoncé son intention de faire appel, dénonçant un procès marqué par des irrégularités et des pressions politiques.

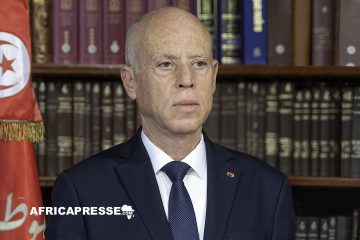

Cette condamnation intervient dans un contexte de durcissement du régime de Kaïs Saïed depuis son coup de force de juillet 2021, lorsqu’il a suspendu le Parlement et s’est arrogé les pleins pouvoirs. Depuis, la Tunisie a connu une multiplication des arrestations visant des journalistes, des opposants et des militants. Le décret-loi 54 est devenu l’un des instruments privilégiés pour museler la critique. Les ONG locales et internationales dénoncent une dérive autoritaire, marquée par la criminalisation de la parole publique et la judiciarisation de la contestation.

Pour le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT), cette peine représente « un précédent très grave ». L’organisation parle d’une « bévue monumentale » et d’une atteinte directe aux libertés fondamentales. Elle accuse la justice de servir désormais les intérêts du pouvoir exécutif, transformée en outil de répression contre toute voix dissidente. La victime, père de trois enfants, devient ainsi un symbole de la fragilité des contre-pouvoirs dans la Tunisie actuelle.

Si la peine capitale demeure inscrite dans le droit tunisien, aucune exécution n’a été réalisée depuis 1991. Toutefois, le recours à une telle sentence dans une affaire d’expression politique alarme la société civile. Les défenseurs des droits humains y voient un signal inquiétant : celui d’un État prêt à réactiver les lois les plus extrêmes pour faire taire ses citoyens. Dans un pays autrefois salué comme le berceau du printemps arabe, cette condamnation marque un inquiétant retour en arrière.

Face à la peur et à l’autocensure croissante, des voix continuent de s’élever, rappelant que la liberté d’expression fut l’un des acquis majeurs de la révolution tunisienne de 2011. Mais leur espace se réduit. Le sort de cet homme, dont le nom n’a pas été divulgué, servira sans doute de test pour la justice tunisienne : confirmera-t-elle son rôle de garant du droit, ou cédera-t-elle définitivement à la logique du pouvoir absolu ?