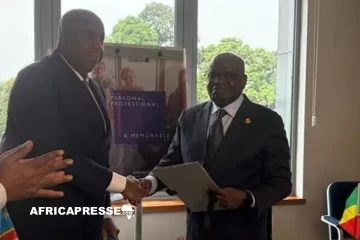

Le 25 avril 2025, la République Démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda ont franchi une étape significative vers la résolution de leurs tensions, en signant une « déclaration de principes » à Washington, sous l’égide du secrétaire d’État américain, Marco Rubio. Cette annonce marque un tournant dans un conflit qui a déstabilisé la région des Grands Lacs pendant des décennies. Les deux pays se sont engagés à travailler ensemble pour élaborer un projet d’accord de paix d’ici le 2 mai prochain. Bien que la rencontre n’ait pas donné lieu à des gestes amicaux, comme un échange de poignées de main entre les ministres rwandais et congolais, elle représente une première avancée diplomatique notable.

Dans cette déclaration, Kinshasa et Kigali se sont entendus sur l’importance de privilégier la voie diplomatique plutôt que l’usage de la force militaire pour résoudre leurs différends. Ils s’engagent à résoudre leurs préoccupations sécuritaires à travers un mécanisme de coordination bilatérale. L’accord souligne des principes importants, tels que le respect de l’intégrité territoriale et des frontières de chaque pays, ainsi que la lutte contre la prolifération des groupes armés non étatiques. Par ailleurs, un retour volontaire des réfugiés et des milliers de déplacés internes est envisagé, tout en reconnaissant l’implication de la Monusco dans la région.

Le contexte de cette nouvelle dynamique diplomatique s’inscrit dans un cadre régional plus large. En effet, la RDC et le Rwanda sont engagés dans des processus de paix soutenus par l’Union Africaine, tels que les initiatives de Nairobi et de Luanda. Depuis plusieurs années, ces deux pays sont en proie à des conflits récurrents, exacerbés par l’influence de groupes armés et la guerre des ressources naturelles. La présence de l’AFC/M23, un groupe armé soutenu par le Rwanda, dans l’est de la RDC, est l’un des points de friction majeurs entre les deux nations.

Les perspectives ouvertes par cet accord sont, cependant, teintées de prudence. Bien que la signature de la déclaration ait suscité de l’espoir, notamment du côté de Washington qui y voit un moyen de favoriser la stabilité régionale, il reste des défis importants à surmonter. Thérèse Wagner, la ministre congolaise des Affaires étrangères, a insisté sur l’urgence de traduire ces engagements en actes concrets. Pour elle, la reconstruction de la relation de confiance entre Kinshasa et Kigali prendra du temps. La paix, a-t-elle affirmé, ne se gagne pas par des déclarations mais par des actions sérieuses, transparentes et sincères.

Les négociations futures, qui se dérouleront notamment aux États-Unis et sous l’égide de l’administration américaine, devront aborder des questions délicates comme le rôle de l’économie dans la pacification de la région. Le Rwanda et la RDC explorent la possibilité de développer de nouvelles chaînes de valeur économiques, en particulier dans le secteur minier, afin de renforcer la coopération bilatérale. Ce volet économique est perçu comme un levier important pour ancrer la paix dans des projets de développement mutuels.

L’espoir d’une paix durable repose aussi sur la coopération internationale. La diplomatie américaine, notamment sous l’impulsion de Donald Trump, semble vouloir jouer un rôle déterminant dans la région des Grands Lacs, en soutenant les accords de paix mais aussi en facilitant les investissements étrangers pour exploiter les ressources naturelles de l’est de la RDC. Cependant, le chemin vers la paix reste semé d’embûches, et de nombreux défis sécuritaires et politiques demeurent.